東北砕石工場

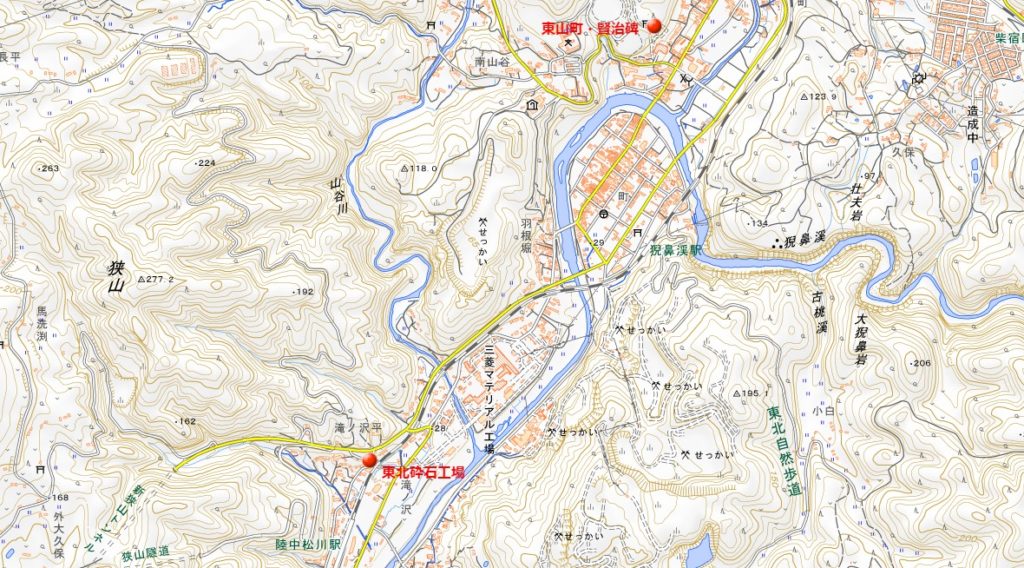

1930(昭和5)年4月、前々年の夏から肺浸潤のため療養中であった賢治のもとに東北砕石工場社主の鈴木東蔵が訪ねてきた。同社が製造する石灰岩抹(炭酸石灰)の技師として招聘したい意向であった。盛岡高等農林学校で地質・土壌を専攻した賢治は、炭酸石灰による土壌改良が農作物の収益向上、ひいては農村改良に繋がることを期待しこれに応諾した。東北砕石工場は、花巻から鉄道で東北線を一関で大船渡線に乗り換え、東山町の松川駅に工場、事務所があり、賢治は工場まで幾度も通った。

当初は製造上の技術指導や宣伝・広告の助言等のやり取りであったが、翌年(昭和6年)の年が明けると、同社の花巻出張所を開設する契約書を交わすこととなった。農村の改良を期し、炭酸石灰の普及と販路を拡大するため販売も請け負うためである。しかし、2年余りの療養後の体であり、販売、営業活動は徐々に賢治の体力に負担を強いることになり、9月東京出張中についに斃れた。

あらたなる/よきみちを得しといふことは

炭酸石灰の普及のため意欲的に始めた販路拡大活動であったが、不慣れなセールスや県内はもちろん隣県にまで連日の出張が重なり、やがて心身ともに疲弊していった。納期や数量などがメモされ、この時期に使用したと思われる手帳に次のような書き入れがある。

あらたなる

よきみちを得しといふことは

たゞあらたなる

なやみのみちを得しといふのみ

このことむしろ正しくて

あかるからんと思ひしに

はやくもこゝにあらたなる

なやみぞつもりそめにけり

あゝいつの日かか弱なる

わが身恥なく生くるを得んや

野の雪はいまかゞやきて遠の山藍のいろせり

東山町の賢治碑

第二次大戦後の混沌、虚脱の中にあった東山の青年たちが、東北砕石工場との関係で縁があった宮沢賢治の精神を指標として村の復興を願い、賢治の碑を建立しようと企画した。それが全村あげての運動となったという。碑文の選定と揮毫は谷川徹三に依頼し、町を見下ろす高台に建立された。

-1.png)